Aims

The aims of this research project are to develop and examine systems and methods integrated with social resources in the community for promotion of mental health and early intervention under the idea of “the community-based integrated care system adapted for mental disorders as well,” which are possible and sustainable under the medical health care system of Japan. We have planned studies and practice in both the domains of community care and early intervention in psychiatry and will utilize the know-how gained in this project. To achieve our objective, we have set 4 model areas, which are considered as typical regions in Japan, and will conduct research and practice focusing on the following points:

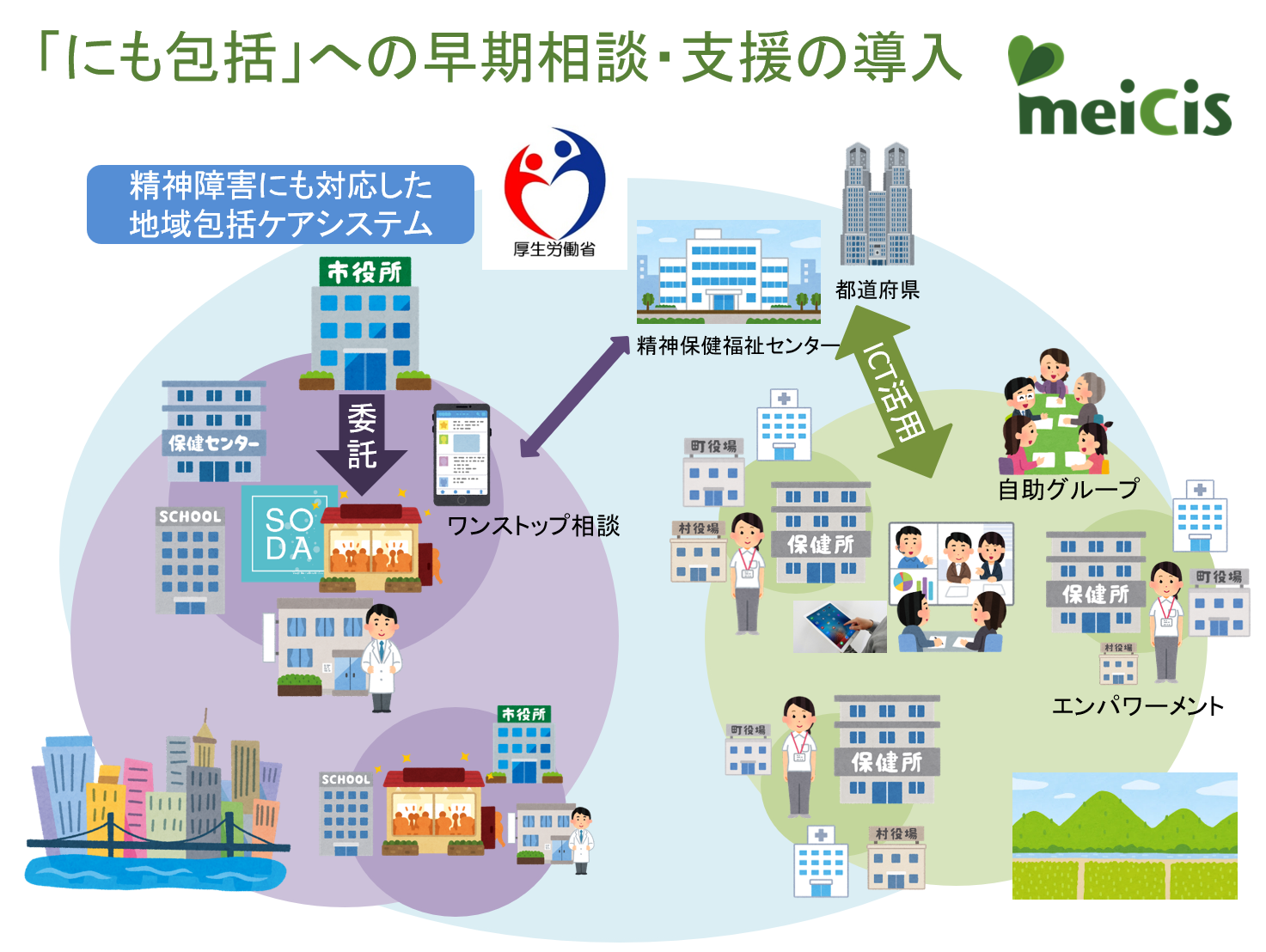

(1) The community-based integrated care system adapted for psychiatric disorders as well, under construction in Japan.

Social loss associated with mental disorders has been recognized worldwide. In Japan also, mental disorder has been included as one of the 5 diseases designated by the Ministry of Health, Labour, and Welfare. The Ministry promotes the construction of a multilayer-like support system on the basis of the idea of “the community-based integrated care system adapted for psychiatric disorders as well.”

(2) Considering social implementation of early intervention.

The psychiatric medical and public health policy in Japan promotes a shift from hospital-based care to care and support services in the community. To maintain the services, we need to incorporate early intervention, so as to prevent the onset and exacerbation of mental disorders and encourage social inclusion. Its importance is recognized worldwide and guidelines have been published in each country. On the other hand, when we establish community-based care systems that incorporate early intervention, we need to create systems that are possible to implement and practical in Japan, considering the differences in medical care, stigma towards psychiatry, and the cultural and societal characteristics in Japan versus other countries.

(3) Early intervention systems adopted for the characteristics of the community.

When implementing early intervention in the community, it is indispensable to consider the characteristics of the community and differences among communities as follows: the concentration of the population and medical care to urban area, population decline in rural areas, aging and falling birthrate, economic disparity, and so on. The setting of model areas reflecting these problems and the examination of the effects of the intervention through fieldwork are urgent issues.

Plans

We propose to conduct the following sequentially and immediately.

- Choice of model areas and surveys of the actual situation on the ground there.

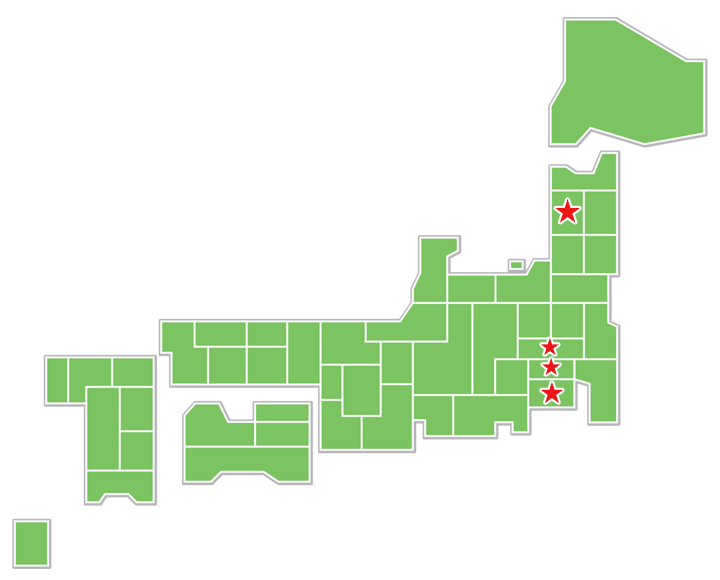

Four areas were chosen for this project, with different geographical conditions and population dynamics, as follows: (1) Adachi City, Tokyo, (2) Akita Prefecture, Tohoku region (3) Tokorozawa City, Saitama, and (4) the Keihin district, Metropolitan area. We propose to investigate the actual feasibility and effects of providing mental health services for advice and early intervention in these areas. - Implementation of mental health services and early intervention in the model areas.

We propose to examine and develop service models in the 4 areas based on the problems in each area, as follows:(1) Adachi City: Considering its dense population, we shall set up a service institution in the community in a densely populated area and use it as a base for regional alliances.

(2) Akita Prefecture: Considering the falling population and aging, we shall develop regional cooperation and services using information and communication technology (ICT) to resolve the problems of the long distances among the communities and insufficient manpower.

(3) Tokorozawa City: Considering the moderate number of residential areas in the suburbs, we shall attempt to incorporate specialized staff for visits and outreach services.

(4) Keihin area: we shall investigate issues and conduct trials considering that it is a widely connected area (Ota City, southern Kawasaki, and eastern Yokohama).

- Preparation of the local resources map

We shall prepare a useful local resources map that can be utilized by the mental healthcare staff when giving advice. - Establishment of concrete support methods

We shall develop support systems and examine their efficacy in the model areas and prepare a flow chart of the concrete support techniques. - Policy proposal

We shall compile a policy proposal for local comprehensive early intervention corresponding to the local characteristics of each area. In addition, we shall hold training meetings for mental healthcare workers using the support tools and systems mentioned above.

Adachi City “Face to face in a crowded city” model.

Considering its dense population, we shall set up a service institution in the community in a densely populated area and use it as a base for regional alliances. more…

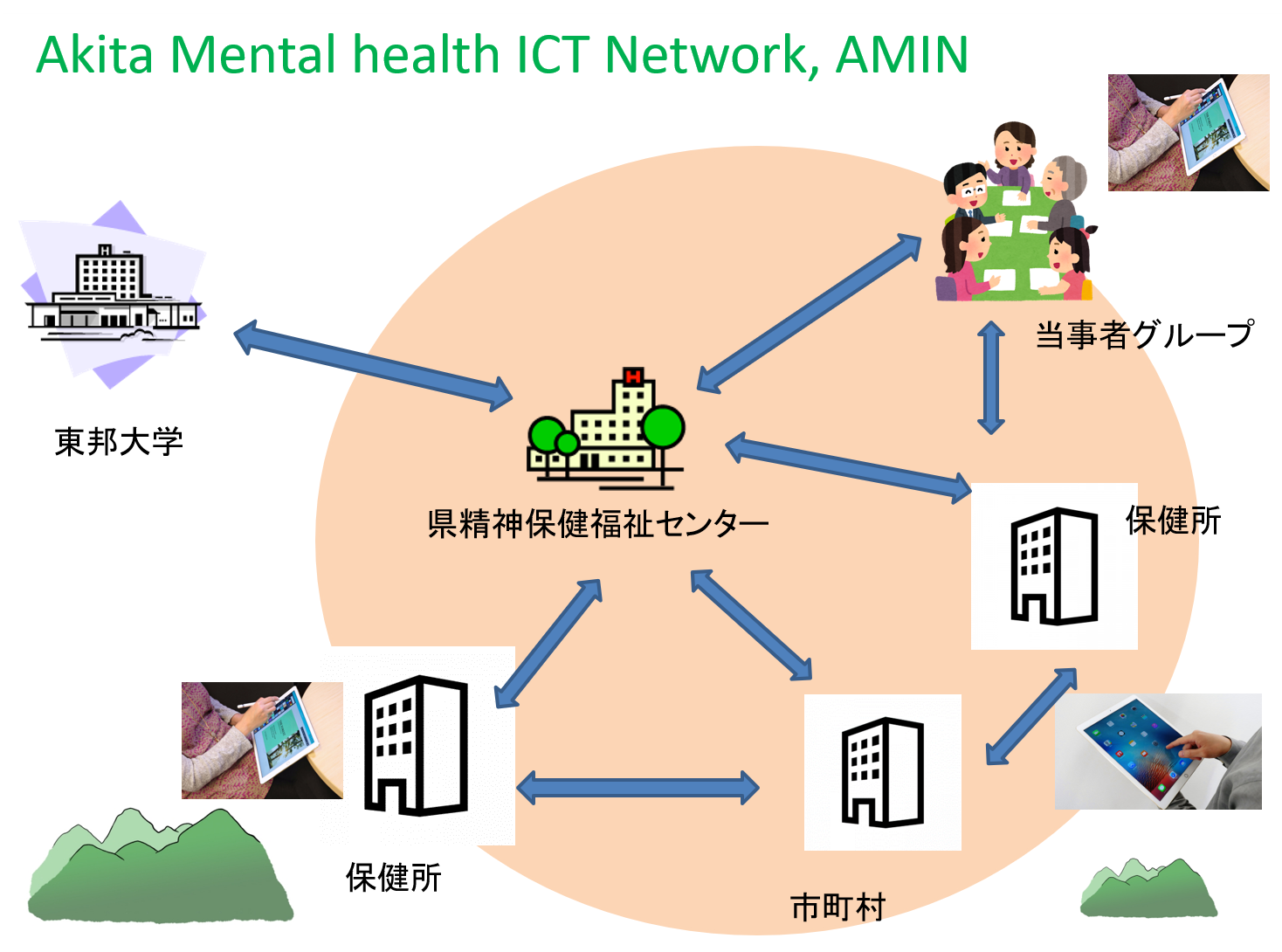

Akita Prefecture “ICT in a local under-populated area” model.

Considering the falling population and aging, we shall develop regional cooperation and services using information and communication technology (ICT) to resolve the problems of the long distances among the communities and insufficient manpower. more…

Tokorozawa City “Outreach in a suburb city” model.

Considering the moderate number of residential areas in the suburbs, we shall attempt to incorporate specialized staff for visits and outreach services.more…

Keihin area “Wide medical catchment area with a multicultural background of the population.”

We shall investigate issues and conduct trials considering that it is a widely connected area (Ota City, southern Kawasaki, and eastern Yokohama).more…

「にも包括」への早期相談・支援の導入

Introduction of the research and practice sites.

Adachi City site.

“Face to face in a crowded city” model.

A one-stop consultation and support service specially targeted at young people, “SODA,” has been established in Kita-senju, a central area in Adachi City, Tokyo. This service model is a trial taking into consideration the regional characteristics of the area of being overcrowded, to establish face-to-face interpersonal relations in a crowded suburb of Tokyo.

Akita Prefecture site.

“ICT in a local under-populated area” model.

Akita prefecture is one of the most typical areas that is very large, but under-populated, a so-called “kaso area” in Japan. We are developing a system to connect the mental health center and public health center for promoting interactive conferences and enabling remote consultation using an ICT.

Tokorozawa City site.

“Outreach in a suburb city” model.

Tokorozawa is a typical bedroom-town city of Tokyo, characterized by a moderate population and size. A psychiatric outreach system has already been established in this compact city and specialized staff for early intervention is expected to be added. Cooperation with various services in the area and development of an integrated system are expected.

Keihin Area site.

“Wide medical catchment area with a multicultural background of the population.”

Keihin area includes southern Tokyo, Kawasaki, and eastern Yokohama, and their regions are connected tightly to one another. People often seek medical help across the administration zones in Keihin area. We propose to investigate the feasibility of providing mental health and early intervention services in the area. Furthermore, mental health issues and a need for regional services among the residents, including foreigners, whose percentage in the population is about 2%, need to be addressed.

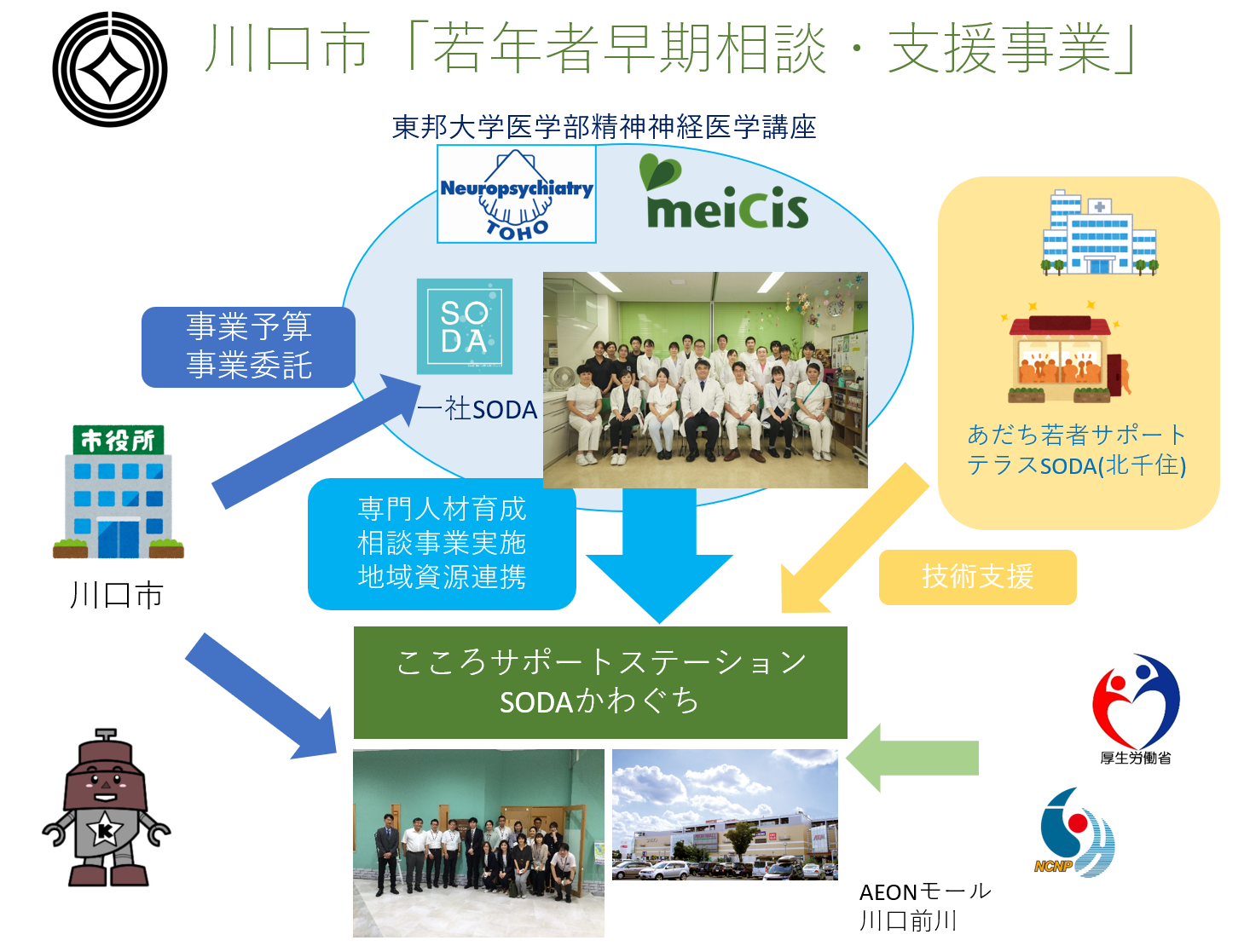

埼玉県川口市

“都市部自治体主導モデル”

川口市は東京のベッドタウンとして知られ、年齢別人口分布は日本全国の分布に概ね一致し標準的な近郊都市の特徴を有しています。15~30歳の人口は約11万人で、AYA(思春期・若年成人)世代の若者のメンタルヘルスおよび精神科早期介入は重要課題であり、同市が早期相談支援事業を令和4年度から開始することとなり、私たちは厚生労働科学研究MEICISで行ってきた「SODA」のノウハウを十分に活かし、それを受託しました。①相談事業所内の施設準備、②人員配置と育成、③関係諸機関や当事者団体などへのお知らせと協力体制の構築、④ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の開設、⑤事業を通じたニーズ・実態調査、⑥事業の導入と相談業務に関する詳細な記録などを行いました。また、同市は在留外国人が約4万人、外国人世帯が約2万世帯あり、在留外国人もアクセスしやすいサービスを構築する必要があり、MEICISで行ってきた在留外国人相談事業の知見を事業に活かしました。